ARCA

Por: Juan Carlos RECINOS

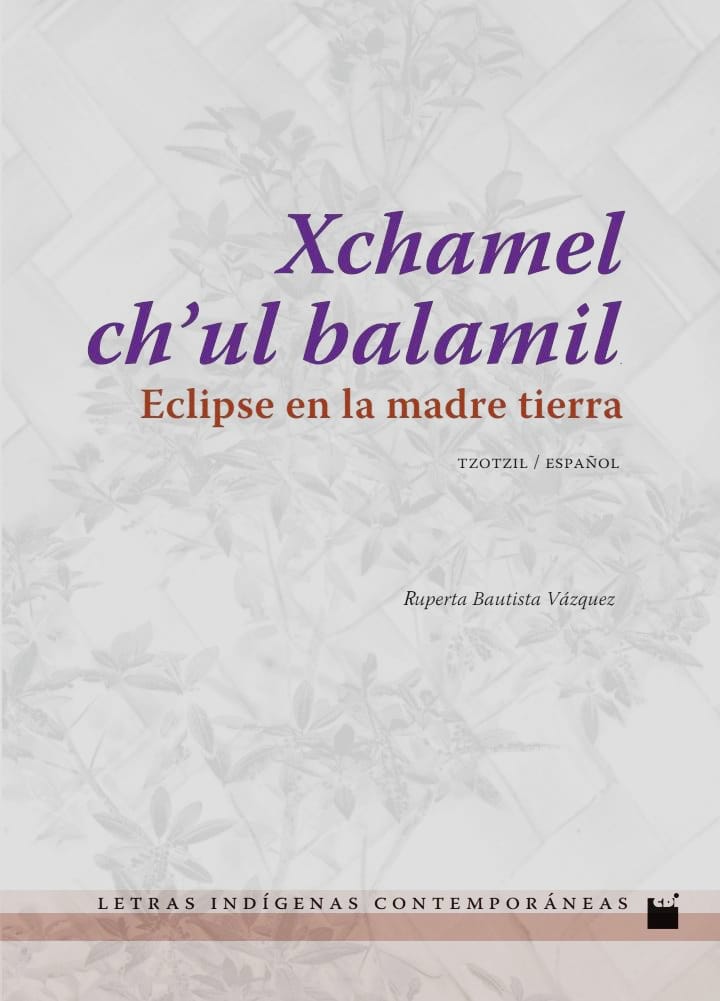

Hay libros que no se limitan a decir, sino que invocan. Xchamel ch’ul balamil / Eclipse en la madre tierra, de Ruperta Bautista Vázquez, pertenece a esa estirpe de obras que abren un espacio de silencio y temblor. Su lectura no se atraviesa: se celebra, se respira.

Uno entra en sus páginas como quien penetra en un santuario de fuego y ceniza, donde la palabra no busca nombrar el mundo sino restituirlo. En sus versos, el tsotsil y el español no se enfrentan, no se traducen ni se reflejan: se respiran uno dentro del otro, como dos pulmones de una misma conciencia que ha sobrevivido a la conquista, al despojo, a la violencia y al olvido.

En ese vaivén entre la raíz y la herida se sostiene su poesía, como una cuerda tendida entre dos abismos: la lengua ancestral que canta y la lengua impuesta que duele. Desde esa tensión Bautista realiza una de las operaciones más significativas de la literatura indígena contemporánea: convertir el lenguaje ancestral en un dispositivo moderno de resistencia, memoria y curación. Su escritura no es gesto estético, sino acto de soberanía espiritual. Cada poema es ceremonia, cada palabra, medicina. Su bilingüismo no se limita a la traducción literal: es una poética del eclipse.

El tsotsil y el español son cuerpos que se superponen, sombras que se tocan, luces que se refractan. En ese cruce de lenguas nace una respiración híbrida, una voz que ya no pertenece a una cultura específica sino a una humanidad que ha reconocido su herida y busca la forma de volver a nombrarse. El título del libro, Eclipse en la madre tierra, es su primer enigma. El eclipse —ese instante cósmico donde la luz se interrumpe, donde el día se repliega en sombra— es metáfora de crisis y revelación. En el mito y la ciencia, el eclipse siempre anuncia un desajuste: el momento en que los cuerpos celestes se confunden.

Para Bautista, esa confusión es también histórica: la lengua ancestral que se oculta bajo la lengua del conquistador, la memoria que se eclipsa bajo la modernidad. El eclipse es herida, pero también promesa. Cuando la oscuridad se posa sobre la madre tierra no la destruye: la fecunda. El libro entero es esa fecundación de la sombra, ese aprendizaje de la noche como matriz y no como abismo.

Desde los primeros poemas, la oscuridad se erige como principio de conocimiento. “El alma escapa del cuerpo / y se esconde camino a la oscuridad”, escribe en Sombra, y con ello inaugura una forma de saber distinta: el conocimiento que brota del miedo, la comprensión que nace de la tiniebla. En Bautista, la noche no es negación de la luz, sino su complemento necesario. “La soledad descansa, / se consume en la palma de la noche/ y se pierde en la ausencia de la vida.”: el verso tiene la ternura de un gesto maternal. La noche sostiene, cuida, cobija. En ella el alma herida encuentra refugio. El miedo no se reprime, se habita; la sombra no se combate, se integra.

Esa sabiduría antigua —que la modernidad ha perdido— resplandece en su poética como una forma de resistencia. Pero en el corazón del eclipse arde una llama. En el poema Llama, la poeta eleva el fuego doméstico a sacramento: “La leña prende silencioso auxilio, / rápido transmite el mensaje, / en el comal se quema el veneno. El daño se borra en cenizas.” El fuego no es simple metáfora: es fuerza vital, aliento que reanima la memoria. Soplar la brasa es mantener vivo el espíritu del mundo. En ese gesto cotidiano —sobre el comal— se condensa toda una teología del cuidado. “El daño se borra en cenizas”, dice Bautista, y en ese verso se cifra el sentido del libro: no hay curación sin transformación, no hay fuego sin herida. La ceniza es memoria purificada. Lo que fue destruido se reintegra al ciclo, como si el dolor tuviera que arder para poder volverse vida otra vez.

El universo poético de Bautista es, en esencia, femenino. No porque se limite a la voz de las mujeres, sino porque reproduce una lógica del cuidado, una economía del calor. El cuerpo femenino, en su obra, no es figura pasiva ni alegórica: es mediación entre lo humano y lo sagrado. Cocina, sangre, agua y palabra se entrelazan en una simbología que redignifica lo cotidiano. Amasar, cocer, barrer, soplar: cada acción se vuelve rito. La abuela, la madre y la niña encarnan las tres fases del ciclo vital; el fuego, el maíz y la piedra son los elementos que garantizan la continuidad.

Frente a la violencia y la muerte, Bautista erige una política del cuidado: la ternura como forma de resistencia, la memoria como labor manual. En Floreciente niña, la esperanza germina desde el polvo: “Con nariz del saúco barre su cuerpo, / en ojo derecho del mar se baña, /con pulpa de maíz llama caminos de sangre, sobre las nubes forja su sendero.”

El cuerpo es templo y semilla, el dolor se transforma en materia fértil. La sangre no es herida: es continuidad. En la Floreciente niña renace la comunidad entera, y su gesto de limpieza y de palabra encarna la idea central del libro: “rescata en palabras / pedazo de grito que sobrevive”. Nombrar, para Bautista, es rescatar; la palabra es cuerda lanzada al abismo, puente entre lo perdido y lo que aún puede salvarse. Sin embargo, su poesía no elude la violencia. La violencia atraviesa el libro como un río subterráneo: cuerpos mutilados, trajes de huesos, niños que aúllan.

Bautista no denuncia desde el discurso político, sino desde la alquimia simbólica del trauma. Su sintaxis está hecha de fragmentos, su ritmo respira entrecortado. La herida es estructura. La poeta no busca cerrar el dolor, sino reconfigurarlo, transformarlo en materia de comunión. La palabra no es lamento, sino acto ritual. Frente al grito que destruye, ella propone el soplo que cura. Una lectura profunda revela que la poética de Bautista no solo busca sanar al cuerpo herido de la comunidad, sino reconfigurar la relación entre lenguaje, tierra y memoria.

Su escritura opera como un telar donde cada palabra es hebra de una memoria colectiva que el colonialismo fragmentó. La poeta no habla en nombre del pueblo: deja que la tierra hable a través de ella. Su obra puede leerse como una cosmopoética: un intento de restablecer el diálogo entre los elementos, las generaciones y los mundos espirituales. El poema no representa la naturaleza; la convoca, la deja hablar, la escucha. En ese sentido, Xchamel ch’ul balamil es un libro que respira con la tierra, que se duele y se renueva junto a ella.

La madre tierra, en la obra de Bautista, no es metáfora: es presencia ontológica. La tierra siente, sangra, respira. Es cuerpo planetario herido que espera restauración. El sujeto poético, entonces, se descentra: ya no es el yo individual quien habla, sino una conciencia comunal y terrestre. El poema se convierte en vehículo de una ecología afectiva: sanar la tierra es sanar el alma; pronunciar la herida es iniciar el equilibrio. Este desplazamiento es radical: el yo deja de ser medida del mundo para integrarse en una red de vínculos donde lo humano, lo vegetal, lo animal y lo divino se comunican.

El lenguaje es el puente. En Bautista, la palabra no es instrumento, sino organismo vivo. El tsotsil conserva densidad espiritual y raíz sonora que el español espejea sin reemplazar. La traducción no busca equivalencias, sino resonancias. El poema bilingüe se comporta como eclipse: dos cuerpos lingüísticos que se superponen y revelan la luz oculta del otro. Este bilingüismo produce una forma de desobediencia epistemológica: la poeta desafía la linealidad y el pensamiento único del discurso occidental. Su lengua vibra en intermitencia, respira en sombra. Lo que en una lengua se dice con claridad, en la otra se murmura con reverencia. De ese roce nace la verdad de su escritura: toda curación requiere pasar por la oscuridad.

En la poesía mexicana del siglo XXI, Xchamel ch’ul balamil representa una revolución silenciosa. Frente a la fragmentación urbana y el cinismo posmoderno, Bautista propone una escritura de comunión. Mientras la modernidad celebra la distancia entre palabra y mundo, su poesía las reconcilia: el poema vuelve a ser plegaria, alimento, fuego compartido. En su universo, la poesía no se escribe: se ofrenda. Cada verso late con un ritmo vital, el latido de una lengua que cura al pronunciar.

El eclipse, finalmente, no es solo tema, sino estructura. Todo en su obra funciona por superposición y contraste: la sombra revela la luz, la muerte engendra vida, la lengua oprimida irradia sentido al traducirse. El poema mismo es un eclipse: un lugar intermedio donde las oposiciones se disuelven y el lector experimenta la reconciliación. En ese instante suspendido, la palabra poética repara el tejido disperso del mundo.

Ruperta Bautista, desde su voz serena y firme, devuelve al lenguaje su poder de vínculo y fe. La curación no es metáfora, sino acto; el eclipse no es catástrofe, sino revelación. Eclipse en la madre tierra no solo pertenece a la literatura indígena contemporánea: pertenece a la tradición universal de la poesía que busca restablecer el orden del mundo. Su escritura se eleva junto a las grandes poéticas de la reconciliación —Rosario Castellanos, Saint-John Perse, Paul Celan— porque todas ellas comparten una convicción: la palabra, nacida del dolor y de la raíz, puede devolver sentido a lo que ha sido quebrado.

Así, al cerrar el libro, uno comprende que Xchamel ch’ul balamil no es una obra que se lee, sino una ceremonia que se atraviesa. El eclipse deja de ser el fin de la luz para volverse su transfiguración. Después de la sombra, la madre tierra —la balamil— sigue viva, ardiendo bajo la ceniza. Y en esa lumbre silenciosa, como el mensaje en el comal, continúa ardiendo la palabra de Ruperta Bautista: no para explicar el mundo, sino para curarlo.

Nota: Agradezco profundamente a Ruperta Bautista Vázquez la autorización para compartir el enlace a la versión digital de Xchamel ch’ul balamil / Eclipse en la madre tierra, disponible en la página oficial del Gobierno de México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37200/letras_cdi_eclipse_madre.pdf