ARCA

Por: Juan Carlos RECINOS

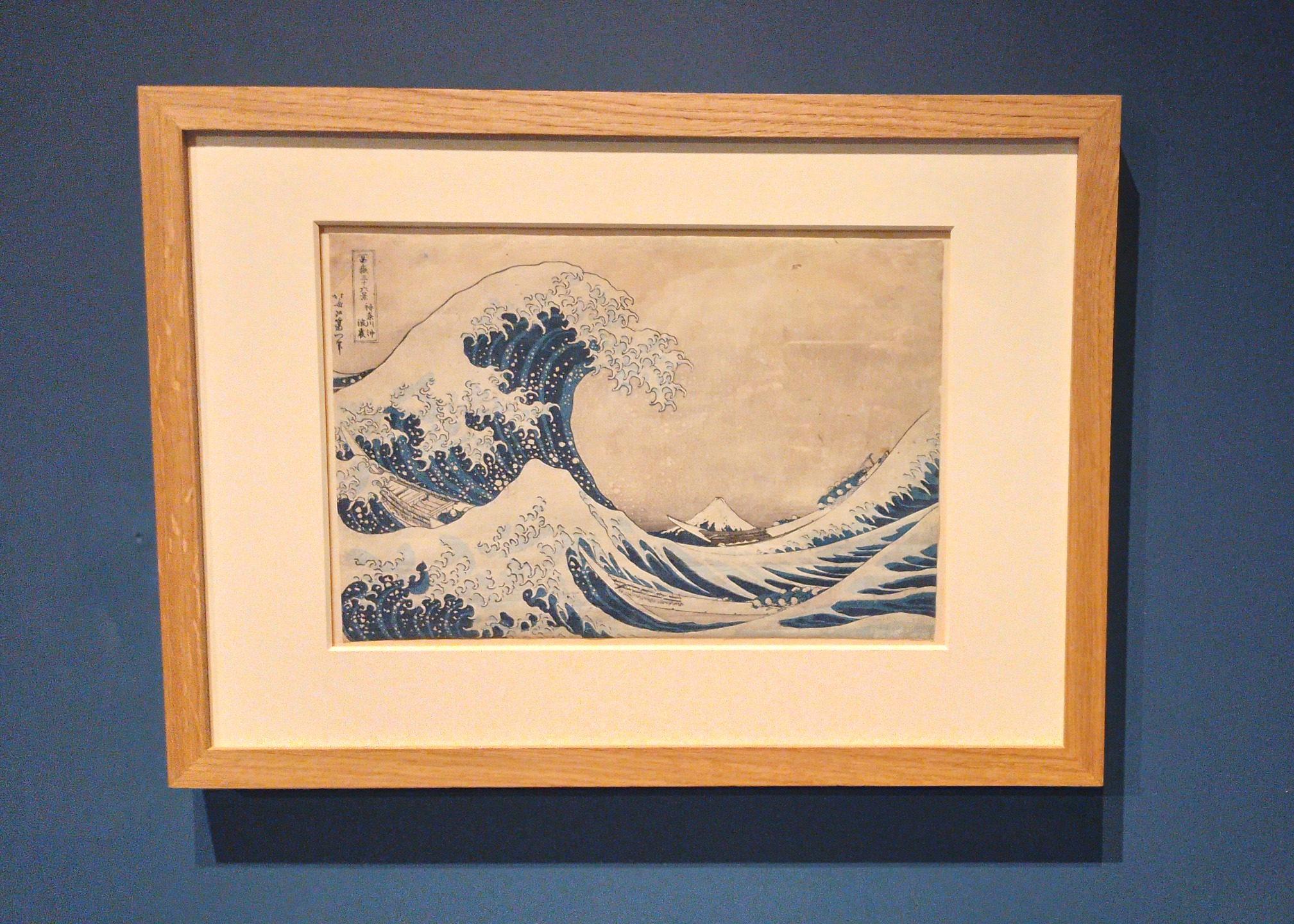

Mi encuentro con La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, ha sido una experiencia Zen reveladora, un instante suspendido en el tiempo donde comprendí la naturaleza cíclica de las cosas y la íntima correspondencia entre el arte y la vida. La primera vez que escuché el nombre de Hokusai fue en el poema de José Juan Tablada (1871-1945), titulado El poema de Hokusai, allá por el año 2000. Desde aquel momento abracé la cultura japonesa como una forma de filiación espiritual, sin imaginar la profundidad con que esa corriente de pensamiento penetraría mi mirada y mi ejercicio poético.

Tablada, pionero del haikú y del japonismo en América Latina, fue quien abrió el puente entre Oriente y nuestra sensibilidad occidental. En su poema, evoca la totalidad de la mirada del pintor: “¡Desde el astro hasta el caracol, / de la perla al sapo de lodo, / Hokusai lo dibujó todo, / desde las larvas hasta el Sol!”. La enumeración encierra una visión cósmica donde el arte no discrimina jerarquías: todo forma parte del mismo tejido vital. En esa amplitud de la observación —del astro al caracol, del oro a la sombra— Hokusai no solo pinta, sino que respira con el mundo. Su obra se convierte en una meditación sobre la impermanencia, una intuición de la energía que circula en todas las cosas.

La gran ola de Kanagawa (1831), primera estampa de la serie Treinta y seis vistas del monte Fuji, es más que una representación del mar embravecido. En ella, la naturaleza se alza como fuerza sagrada, capaz de reducir a nada la pequeñez humana. Las barcas parecen entregadas al destino, mientras el monte Fuji, sereno y diminuto en el fondo, simboliza la constancia y el equilibrio ante el caos. El movimiento de la ola, curvada como una garra o una nube de espuma viva, se asemeja a la respiración del universo. Frente a esa imagen, comprendí que el arte de Hokusai no es contemplación pasiva, sino acto de fusión. Cada línea contiene la tensión entre lo efímero y lo eterno. En esa tensión reside la esencia Zen: la belleza que surge del instante que se disuelve. La ola, que en un segundo será espuma, condensa el ciclo completo del existir —nacer, ascender, romperse y volver al mar—.

El poema de Tablada traduce ese espíritu al lenguaje de la palabra. Hokusai “lo dibujó todo”, dice el poeta, y en ese “todo” cabe el universo entero, visible e invisible. Esa visión totalizante fue también mi enseñanza: entender que la poesía, como la pintura, no busca reproducir la realidad, sino revelar su respiración interior. En mi experiencia, La gran ola de Kanagawa no es solo una obra maestra del ukiyo-e, sino un espejo del alma humana enfrentada a lo sublime. Cada vez que la contemplo, siento que me devuelve una lección de humildad y lucidez: el arte no se trata de dominar el mundo, sino de reconocerse en su oleaje.

Mirar La gran ola de Kanagawa es mirar el nacimiento del mundo. En esa imagen —donde el mar se convierte en arquitectura y la espuma en escritura— Hokusai parece haber detenido el tiempo justo en el punto donde el caos se vuelve forma. No hay aquí un simple paisaje: hay una pregunta. ¿Qué es lo que se levanta realmente en esa ola? ¿El mar o la conciencia que lo contempla? La pintura japonesa, en su raíz, no representa: revela. No busca la apariencia de las cosas, sino su respiración interior. En la ola de Hokusai el movimiento no es un accidente del agua, sino el pulso mismo de la existencia. Todo vibra, todo está a punto de desintegrarse, y sin embargo, todo permanece. La línea curva que envuelve el vacío encierra una paradoja: lo que perece es, precisamente, lo que perdura.

El hombre —esas figuras mínimas en las barcas— es apenas un trazo, un soplo. Su fragilidad no es derrota, sino participación. En el universo del maestro japonés no hay separación entre lo humano y lo natural: somos el mismo gesto que el mar ejecuta al elevarse. Esa comunión, que en Occidente solemos llamar estética, en Oriente es una forma del conocimiento. No se contempla el paisaje: se es el paisaje.

La modernidad occidental, al dividir la razón y la sensibilidad, la forma y la experiencia, creó un arte que a menudo se distancia de la vida. Hokusai, en cambio, reconcilia lo que habíamos separado: el artista no impone una mirada, sino que se deja atravesar por la mirada del mundo. Su trazo no es un acto de dominio, sino de entrega. Por eso su ola no ilustra el poder del mar: lo encarna. El pensamiento Zen late en esa entrega silenciosa. En su centro no hay un dios creador, sino un vacío fértil del que brotan todas las formas. La ola es ese vacío que se levanta sobre sí mismo, una negación que se convierte en plenitud. Hokusai no pinta el agua: pinta el instante en que el agua se vuelve conciencia.

Y es ahí donde su obra toca lo universal: en ese movimiento suspendido donde el ojo humano y el ojo del mundo se confunden. Porque lo que vemos no es solo una ola —es la eternidad respirando en el instante. Todo arte verdadero termina por volverse espejo. La gran ola de Kanagawa no es únicamente la visión de un maestro ante el mar: es la imagen del alma enfrentada a su propio abismo. Cada espectador es arrastrado por esa ola que no cesa, una ola que no destruye, sino que purifica. Porque mirar a Hokusai es aprender a mirar dentro de uno mismo.

El arte japonés, como la poesía, nace de la conciencia de la fugacidad. Nada es eterno, y sin embargo, todo resplandece un instante. Ese instante es el que Hokusai logró apresar —la forma precisa en que lo transitorio se vuelve absoluto. En ese sentido, La gran ola no pertenece al tiempo: lo interrumpe. Suspende el devenir para mostrarnos que toda belleza es un relámpago en el vacío. Mirar es un acto creador. Esa idea parece haber sido pintada ya en la madera de Hokusai. Contemplar su obra no es reproducir el gesto del artista, sino completarlo. La ola que se alza ante nosotros continúa dentro de nosotros. Cada mirada la hace renacer. Así, el arte se vuelve respiración compartida entre el pasado y el presente, entre el hombre y la naturaleza, entre la forma y el silencio.

Pero hay algo más. En esa ola que amenaza con caer, en esas barcas que resisten, late la conciencia trágica del mundo moderno. El hombre que desafía el mar es el mismo que desafía su destino. Hokusai, quizá sin saberlo, anticipó la angustia del siglo que vendría: la sensación de ser arrastrados por fuerzas que nos sobrepasan. Sin embargo, su respuesta no es el miedo, sino la aceptación serena. La ola no se combate, se habita. Esa lección, tan antigua como la tinta, es también profundamente contemporánea. Nos recuerda que toda creación es un gesto de fe en medio del caos. Hokusai, Tablada, el poeta, el pintor y el espectador —todos miramos la misma ola, pero cada uno ve en ella su propio fin y su propio comienzo.

Al final, La gran ola de Kanagawa no es una estampa del mar, sino un retrato del espíritu. En ella el tiempo se curva, el silencio se ilumina y la mirada humana se funde con la mirada del universo. Lo que contemplamos no es el mar frente a Japón: es la respiración misma de la vida que, una y otra vez, vuelve a levantarse. Toda obra maestra contiene una respiración que no cesa. Cuando el espectador se retira, la ola sigue moviéndose en la madera, y el monte Fuji continúa mirando el horizonte con la paciencia de los siglos. La gran ola de Kanagawa no termina nunca: cada contemplación la reactiva, cada silencio la prolonga. El arte, en su esencia, no es un objeto: es una forma de permanecer en lo efímero.

Hokusai comprendió que la eternidad no se busca más allá del mundo, sino en su temblor. Allí donde la espuma se disuelve, la vida se renueva. Esa visión, que la tradición Zen transformó en sabiduría, convierte la disolución en revelación. El mar no destruye: enseña. La ola, al caer, no desaparece: se reintegra. Así también el hombre, arrojado al torbellino del tiempo, encuentra sentido no en resistir, sino en fluir. La ola es el poema: nace, asciende, se rompe y vuelve a ser silencio. Pero en su breve parpadeo, el universo se revela. La poesía y la pintura se confunden porque ambas son la encarnación del instante iluminado. Hokusai pintó lo que el poeta busca con palabras: el punto donde el tiempo deja de ser tiempo y el ser se reconoce a sí mismo.

Mirar La gran ola es entrar en ese espacio donde la forma se deshace para volver a nacer. Es aceptar que toda creación es un acto de amor hacia lo que desaparece. Porque solo lo que se pierde puede ser verdaderamente contemplado. En ese sentido, la obra de Hokusai nos devuelve una fe antigua: la certeza de que incluso en el caos existe un orden secreto, una armonía invisible que sostiene el mundo. Y así, después de contemplarla una y otra vez, comprendemos que el arte no imita a la naturaleza: la continúa. Lo humano no está frente al mar, sino dentro de él. Somos una ola más en la vastedad de lo posible. Cuando todo haya pasado —las modas, los siglos, las civilizaciones— quedará esa imagen suspendida, ese gesto del agua alzándose hacia el cielo, esa pregunta sin respuesta que nos devuelve a nuestro origen: el instante en que miramos y somos mirados.

CODA

La exposición Japón: del mito al manga, organizada por el Museo Franz Mayer en colaboración con el Victoria & Albert Museum de Londres, invita al visitante a sumergirse en un viaje sensorial por los mundos del Cielo, Mar, Bosque y Ciudad, donde los dioses, monstruos, héroes y mitos ancestrales de Japón renacen en el arte contemporáneo, desde La Gran Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai hasta los personajes del anime y los videojuegos. Despliega un recorrido por el universo simbólico japonés donde lo ancestral dialoga con lo contemporáneo: en Cielo, leyendas como la del Conejo en la Luna y el festival Tanabata; en Mar, la majestuosa Gran Ola, símbolo eterno de arte y resiliencia; en Bosque, la espiritual conexión con la naturaleza encarnada en una espectacular maqueta de Mi vecino Totoro; y en Ciudad, el pulso moderno y lúdico de Japón con tamagochis, anime, Hello Kitty, Pokémon, Transformers y videojuegos.

Más que una muestra artística, es una experiencia inmersiva que enlaza el pasado espiritual y estético de Japón con su presente tecnológico y visual, revelando la continuidad de un imaginario milenario cuya energía, nacida en los antiguos grabados ukiyo-e, sigue vibrando en el manga, la animación y el diseño actual. Esta exposición tiende un puente entre tradición, tecnología y cultura pop.

Creada hace casi 190 años, La Gran Ola, perteneciente a la serie Treinta y seis vistas del Monte Fuji, rompió con las convenciones de su tiempo: el monte sagrado cede protagonismo a una ola monumental que parece devorarlo todo, un gesto revolucionario acentuado por el azul de Prusia que transformó la paleta del arte japonés e inspiró a artistas occidentales como Van Gogh, Whistler y Courbet; algunos críticos incluso ven en La noche estrellada la huella directa de Hokusai. Pero la muestra trasciende al grabado: es un homenaje a la imaginación japonesa, a su capacidad para fusionar lo antiguo y lo nuevo, lo sagrado y lo cotidiano, celebrando al manga y al anime como herederos naturales de las leyendas que han cruzado los siglos.

Con más de 150 piezas —grabados, esculturas, objetos tallados, animaciones, moda y diseño—, la exposición construye un puente entre lo espiritual y lo tecnológico, entre el silencio del bosque y el bullicio de la ciudad: una travesía sensorial donde dioses y monstruos conviven con robots, origami y héroes de tinta, revelando la infinita riqueza visual de Japón como nunca antes se había visto.