BICENTENARIO DEL PRIMER AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Por: Juan Carlos RECINOS

Hay fechas que se recuerdan y fechas que se habitan. El bicentenario del primer Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.

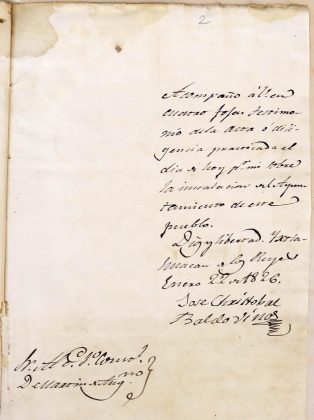

No es una cifra redonda destinada al protocolo ni una efeméride administrativa que se agota en una placa conmemorativa. Es la memoria viva de un gesto fundacional: el momento en que una comunidad decidió reconocerse como sujeto político, darse una casa pública y asumir —sin intermediarios ni tutelas— la responsabilidad de gobernar su propia vida colectiva. El 22 de enero de 1826, Ixtlahuacán no solo instaló un cabildo: inauguró una manera de estar en el tiempo.

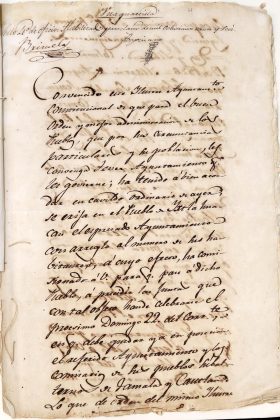

Ese acto ocurrió cuando México mismo aprendía a nombrarse. Apenas consumada la Independencia, la joven república ensayaba sus primeras formas de organización bajo el ideal federalista. El país no estaba terminado; se estaba inventando. Sus leyes buscaban cuerpo, sus principios buscaban práctica, y su territorio —amplio, diverso, desigual— necesitaba estructuras capaces de traducir la idea de libertad en vida cotidiana. En ese contexto incierto, los municipios emergieron como la célula primaria del nuevo Estado: el espacio donde la soberanía dejaba de ser una abstracción y se convertía en responsabilidad compartida. La constitución del Ayuntamiento de Ixtlahuacán fue parte de ese proceso nacional, pero también algo más profundo: la afirmación de una voluntad local que reclamaba el derecho de decidir, ordenar y preservar su destino.

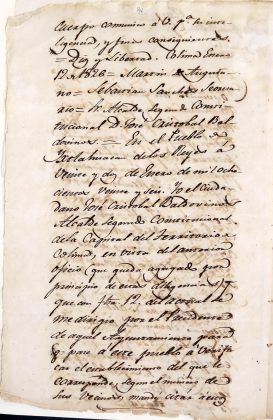

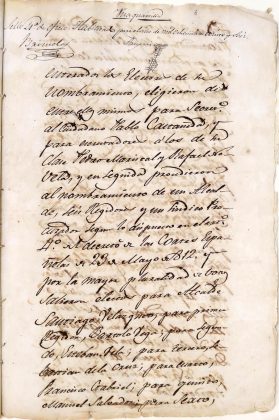

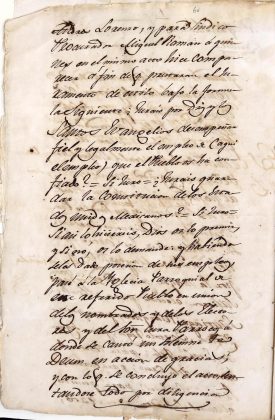

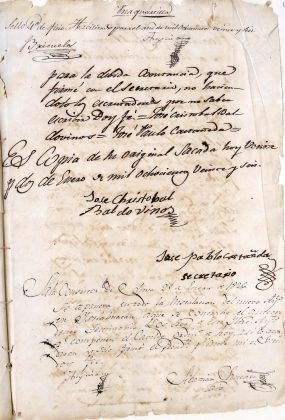

El procedimiento para instalar el ayuntamiento llegó con un mandato claro desde el Ayuntamiento de Colima: el alcalde segundo constitucional, don José Cristóbal Valdovinos, debía trasladarse a Ixtlahuacán para iniciar el proceso y culminarlo con la elección del cabildo. Sin embargo, más allá del trámite formal, lo que ocurrió fue una escena fundacional cargada de simbolismo. La reunión se realizó en el curato del lugar y contó con la participación activa del presbítero don José Miguel Díaz. No es un detalle menor. Durante siglos, en los pueblos de México, el curato había sido archivo y refugio, escuela y mediación, espacio de palabra pública y de reconocimiento comunitario. Allí se aprendía a nombrar la vida común.

Que el nacimiento del primer ayuntamiento ocurra en ese espacio revela una verdad profunda: la vida civil no emergió en ruptura con la tradición, sino apoyándose en ella para adquirir legitimidad y forma. La democracia municipal, en Ixtlahuacán, no apareció como teoría ni como consigna importada. Apareció como acto. Gente reunida. Voces conocidas. Acuerdos tomados. La comunidad transformando el murmullo de lo cotidiano —el agua, el campo, el camino, la fiesta, el conflicto— en actas, responsabilidades y decisiones compartidas. Lo que antes era solo vida, empezó a ser también institución.

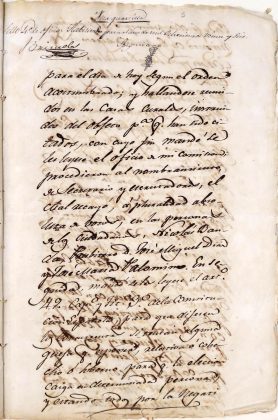

El resultado de esa elección tuvo nombres propios —y los nombres, en las comunidades pequeñas, pesan como piedras fundacionales—: Santiago Velázquez fue electo primer presidente municipal. Pero la historia, con su ironía temprana, ofreció de inmediato una lección decisiva. Velázquez murió poco tiempo después de asumir el cargo, y su lugar fue ocupado por Bartolo Vega. Sin proponérselo, aquel relevo inauguró una verdad esencial del gobierno civil: la institución debe ser más resistente que la vida de un solo hombre. La autoridad no puede depender del cuerpo que la encarna; debe poder continuar. Desde su primer latido, el ayuntamiento aprendió que su misión era durar.

Este aprendizaje no surgió en el vacío. Mucho antes del ayuntamiento constitucional, Ixtlahuacán había conocido formas propias de organización. Desde al menos 1655, existen registros de un régimen indígena con autoridades electas —como el gobernador Pedro Miguel— y con símbolos de mando claramente establecidos, como la entrega de las varas. La vara no era solo signo de autoridad: era también emblema de límite, de obligación, de representación. Mandar implicaba responder. En esa continuidad —del gobierno indígena al cabildo republicano— se revela una constante histórica: Ixtlahuacán no improvisa su vocación de gobierno; la hereda, la ensaya, la defiende y la vuelve forma.

Por eso, el 22 de enero de 1826 no debe entenderse como un punto aislado, sino como una traducción histórica. La comunidad adapta su memoria política a un nuevo lenguaje: el constitucional. Cambia la forma jurídica, pero permanece la idea central: el poder debe tener rostro, límite y responsabilidad. Gobernar no es dominar; es responder. Gobernar es escuchar, conciliar, servir.

A partir de entonces, el ayuntamiento se convirtió en una escuela permanente. No solo de administración, sino de convivencia. El cabildo fue —y sigue siendo— el lugar donde el conflicto se vuelve discutible, donde la escasez se administra sin romper la dignidad, donde el destino deja de ser fatalidad para convertirse en asunto colectivo. La democracia municipal es imperfecta, lenta y a veces áspera, pero cumple una función irremplazable: obliga al poder a explicarse, a justificarse, a escribirse. El lenguaje del ayuntamiento —“se acuerda”, “se dispone”, “se nombra”, “se responde”— es una disciplina ética. Impide que la autoridad sea puro capricho, porque la somete al registro y a la memoria.

La historia de Ixtlahuacán, sin embargo, no ha sido lineal ni cómoda. Como toda comunidad que decide gobernarse, ha atravesado pruebas profundas. El municipio conoció rupturas institucionales: la pérdida de su carácter de ayuntamiento, su incorporación a Tecomán en 1928, la restitución de su autonomía en 1932. Estos episodios no borran el acto fundador; lo iluminan. Si algo pudo perderse y luego recuperarse, fue porque existía una conciencia cívica capaz de sobrevivir más allá de las estructuras formales. Incluso cuando la figura legal desapareció, la identidad municipal permaneció. La casa pública seguía viva en la memoria colectiva.

Este arraigo se enlaza con una historia aún más antigua. Antes de la llegada de los españoles, el territorio estuvo habitado por pueblos originarios cuya huella cultural persiste. El nombre mismo de Ixtlahuacán, de raíz náhuatl, evoca una geografía y una memoria profunda. Durante la lucha por la Independencia, la comunidad también participó activamente, pagando un alto costo por su adhesión a la causa insurgente. La historia del municipio no es periférica: está entretejida con la historia mayor del estado y del país.

Conmemorar doscientos años del primer ayuntamiento es, por tanto, un acto de gratitud. Gratitud hacia quienes ocuparon cargos públicos y entendieron la autoridad como servicio. Gratitud hacia las generaciones de ciudadanos que, con trabajo cotidiano y compromiso silencioso, sostuvieron la continuidad institucional. El legado del municipio no se mide únicamente en obras materiales o infraestructura visible, sino en la persistencia de una cultura cívica basada en la legalidad, la participación y la dignidad de lo público.

Pero toda conmemoración auténtica debe incomodar levemente. El bicentenario no es solo homenaje al pasado; es interpelación al presente. ¿Estamos hoy a la altura de aquel gesto fundador? La autonomía no es solo libertad; es carga. Es hacerse responsable del agua, del territorio, del orden, de la justicia posible. Es aceptar que lo público no pertenece a “ellos”, sino a “nosotros”, y que su deterioro o su mejora nos involucra directamente.

El ayuntamiento no es un museo ni una reliquia. Es una institución viva cuya legitimidad no proviene de su antigüedad, sino de su capacidad de responder a su tiempo. En un mundo marcado por la velocidad, la fragmentación y la centralización, el municipio sigue siendo el espacio donde la democracia conserva un rostro humano. Allí, la política no se diluye en cifras abstractas: se encarna en decisiones concretas que afectan la vida diaria, el campo, el agua, la tierra, la identidad.

Por eso, la fortaleza del ayuntamiento depende de la participación ciudadana. Ninguna institución subsiste por sí sola. Cuando la comunidad se involucra, vigila, propone y exige, el municipio se fortalece. Cuando se distancia, la institución se vacía de sentido. El bicentenario debe leerse, entonces, como una invitación a renovar el pacto cívico entre gobierno y sociedad, a recordar que la democracia municipal no es un espectáculo, sino una tarea cotidiana.

Mirar hacia el futuro implica asumir desafíos complejos: desarrollo sostenible, preservación del entorno, equidad, transparencia, continuidad cultural. Ixtlahuacán enfrenta estos retos con una ventaja profunda: una historia que ha probado su capacidad de resistencia y adaptación. El mismo espíritu que animó la instalación del primer cabildo puede orientar las decisiones actuales, siempre que no se reduzca a consigna, sino que se traduzca en práctica.

Así entendido, el bicentenario no marca un cierre, sino una continuidad consciente. Es un puente entre generaciones: entre quienes, hace dos siglos, se reunieron en el curato para elegir su forma de gobierno y quienes hoy tienen la responsabilidad de sostenerla. La historia, entonces, no pesa como carga; orienta como horizonte. Porque mientras exista una comunidad dispuesta a dialogar, a organizarse y a decidir en común, el Ayuntamiento de Ixtlahuacán seguirá cumpliendo su razón de ser: ser la casa pública donde el pasado conversa con el futuro, donde la voluntad colectiva toma cuerpo, firma su nombre y aprende, una y otra vez, a durar.