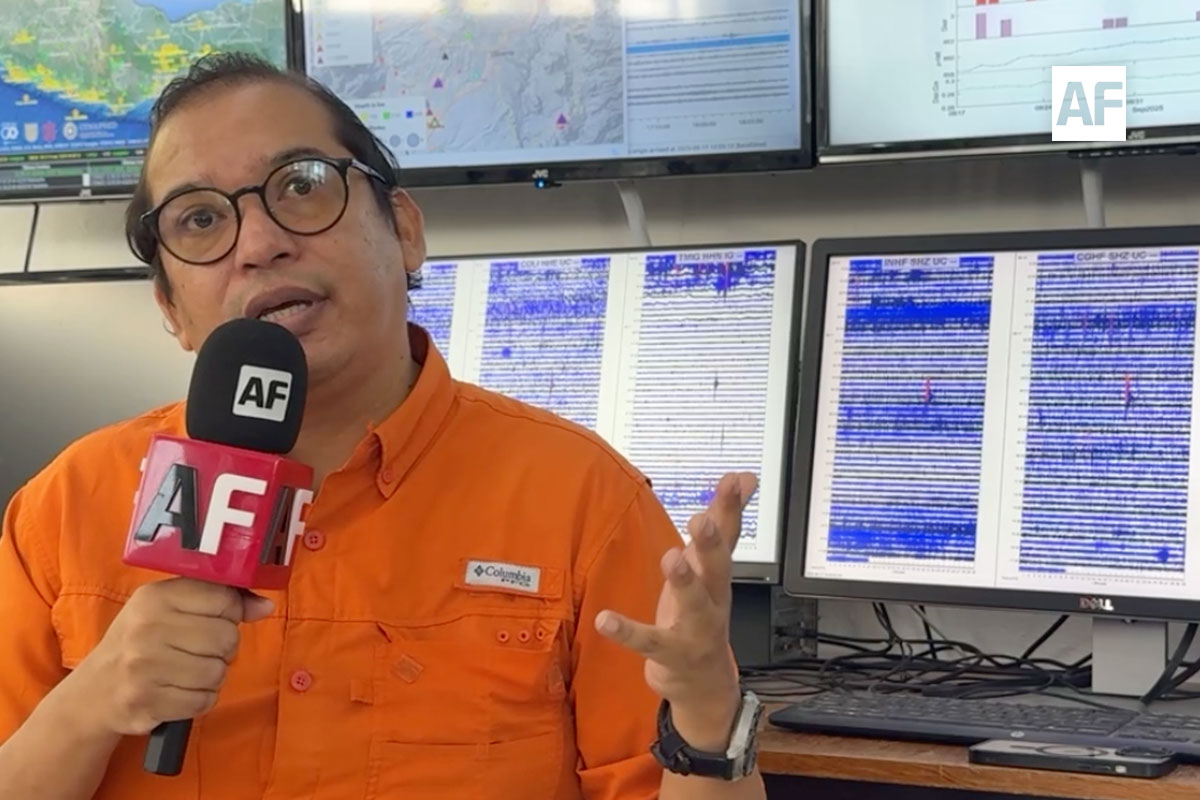

COLIMA.- Iniciamos una serie de entregas titulada “Lo que sabías y no sabías de los sismos”, con una entrevista amplia y directa a Raúl Arámbula Mendoza, sismólogo y director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV) de la Universidad de Colima.

Nuestra conversación se llevó a cabo en la sala de monitoreo de la red sísmica telemétrica del Estado de Colima, conocida como RESCO. A lo largo de esta primera entrega recogemos explicaciones técnicas, anécdotas históricas y apuntes de prevención que ayudan a comprender por qué tiembla —y por qué a veces no lo sabemos.

«Así es, yo soy sismólogo; mucha gente no lo sabe, pero efectivamente yo soy sismólogo especialista en sismos de origen volcánico, pero tengo toda mi formación de sismología», señaló Arámbula Mendoza.

Al ingresar a la sala de monitoreo se percibe de inmediato la mezcla de tecnología y atención continua: monitores que muestran trazas sísmicas en tiempo real y una arquitectura de datos que permite localizar eventos en cuestión de segundos. Arámbula nos explica con sencillez qué hay detrás de estas pantallas: sismómetros, acelerómetros y sistemas GNSS (similar a un GPS) que registran tanto la ocurrencia de un sismo como las aceleraciones del subsuelo y los desplazamientos de las placas tectónicas.

«…instalar un sismómetro, que es el que usamos nosotros para localizar los sismos; un acelerómetro que es muy valioso para encontrar las aceleraciones a las cuales el subsuelo se mueve durante un sismo de gran intensidad… y también se pone un GNSS… instrumentos más modernos que nos permiten ver cuál es la velocidad de desplazamiento de las placas tectónicas».

Estas mediciones no son un lujo académico: alimentan los modelos utilizados por autoridades y por quienes desarrollan los códigos de construcción. Conocer la aceleración del terreno permite diseñar edificios que resistan las fuerzas reales que se producen durante un gran sismo.

Formación y función: quién vigila la sismicidad en Colima

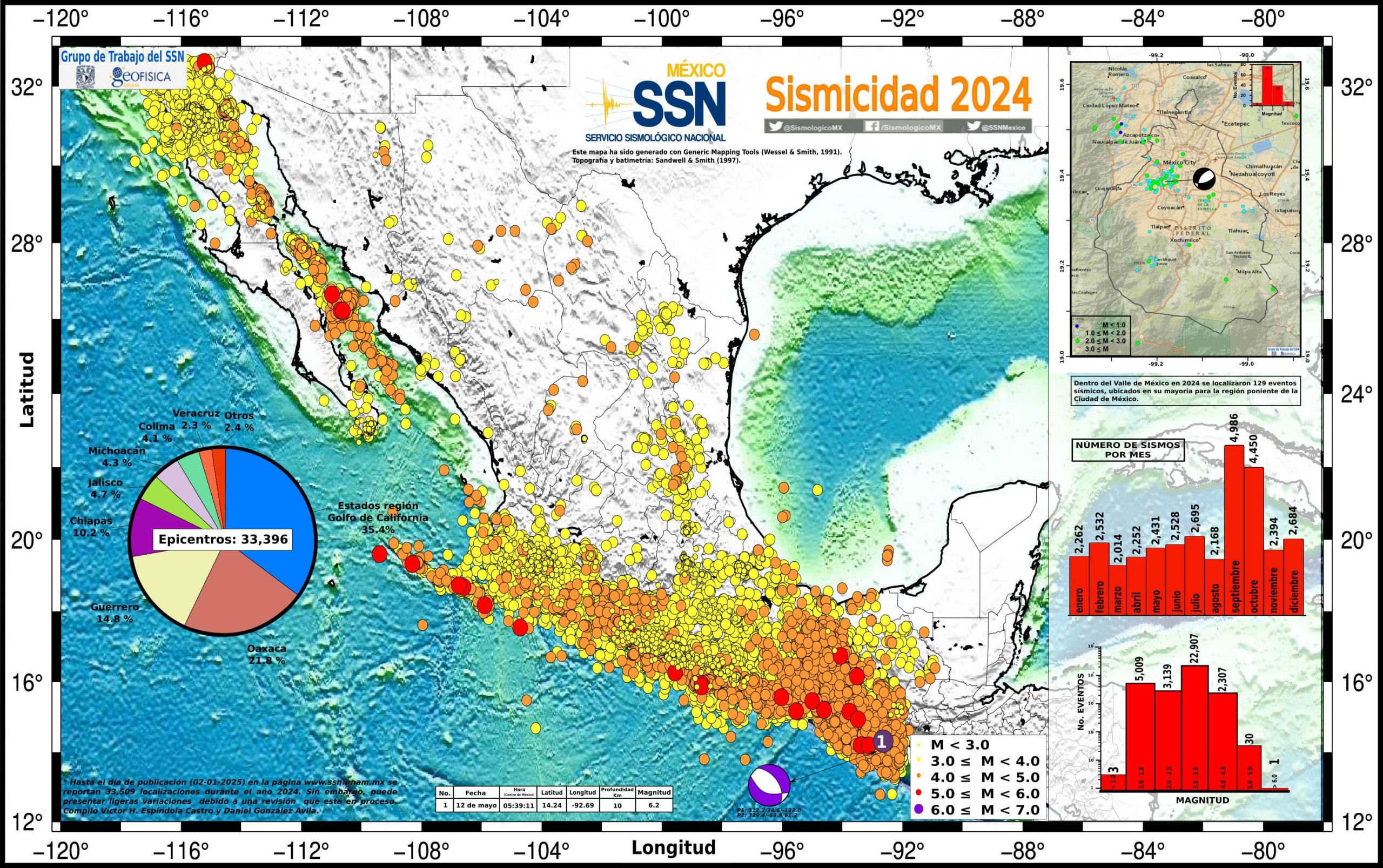

Arámbula cuenta su trayectoria: ingeniero en geofísica por la UNAM y posterior maestría y doctorado en sismología volcánica. Su unidad, el CUEV, opera la RESCO y comparte sus estaciones con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), lo que mejora la localización de eventos en el occidente de México.

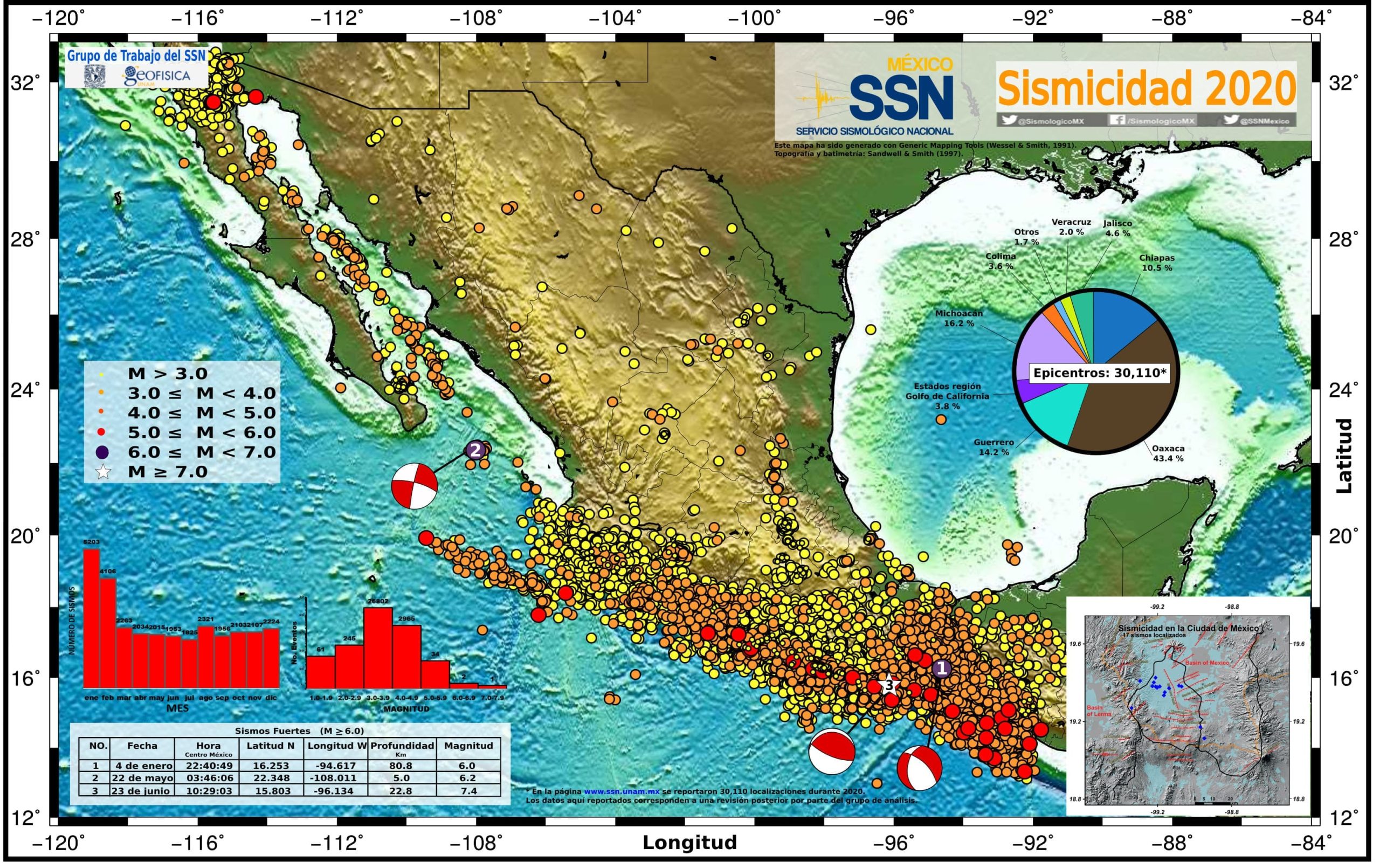

«Desde 1989 se tienen estaciones sísmicas en todo el estado… y bueno, estas se comparten con el Servicio Sismológico Nacional que básicamente es la institución oficial de localizar los sismos… gracias a nuestras estaciones sísmicas que compartimos en tiempo real al SSN es que se pueden localizar los sismos en el occidente de México».

La densidad y calidad de estaciones es clave: un mismo sismo puede tener localizaciones ligeramente diferentes según la red que lo analice. Por eso Arámbula señala la importancia de compartir datos y unificar criterios para evitar desinformación y alarmas innecesarias.

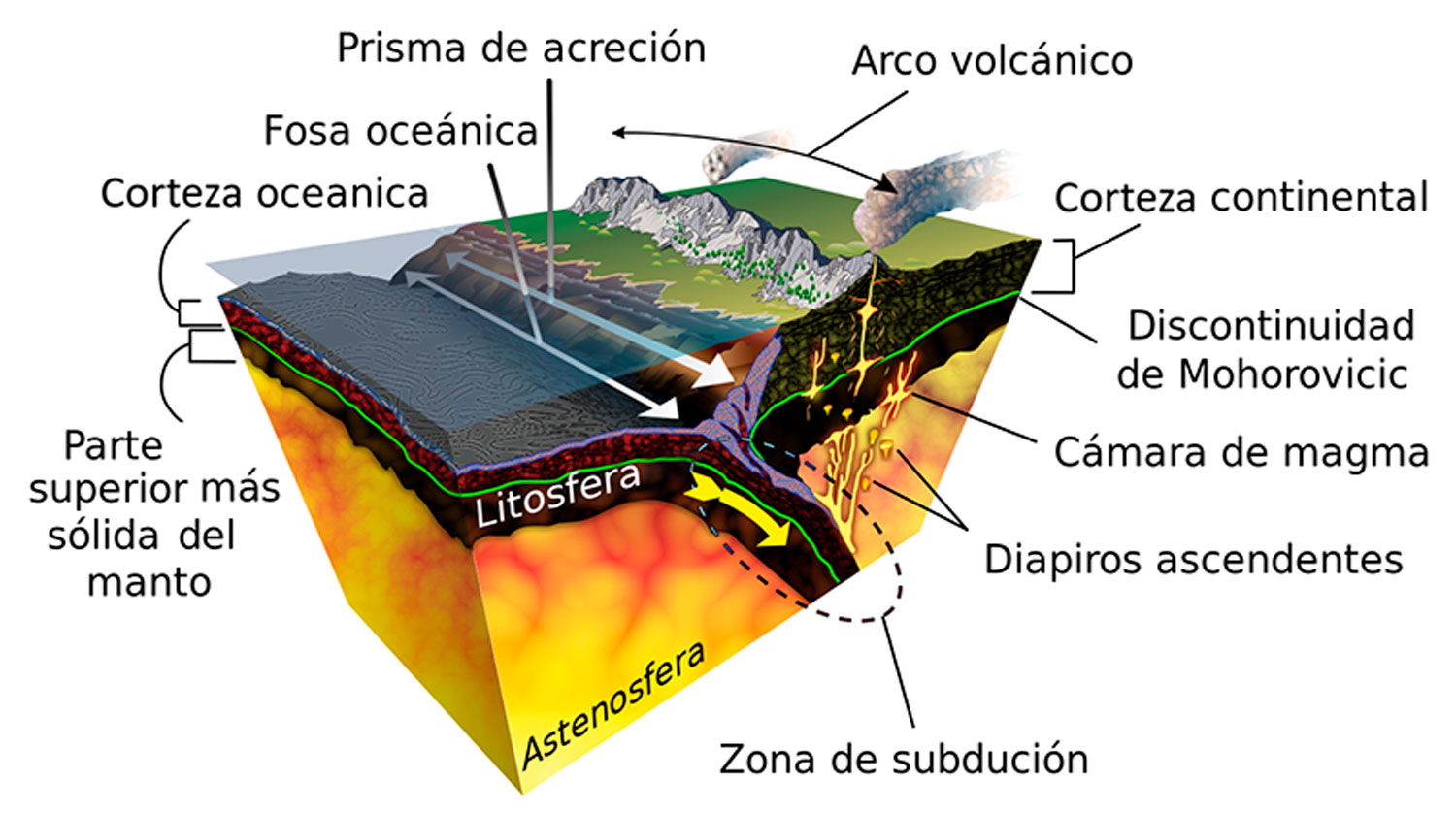

Placas tectónicas: el motor de los grandes sismos en México

Colima y buena parte de la costa pacífica mexicana se encuentran en una zona de subducción: la placa de Cocos (y la de Rivera más al norte) se hunden bajo la placa de Norteamérica. Este proceso genera enormes esfuerzos que, al liberarse, provocan sismos de gran magnitud e, en ocasiones, tsunamis.

«Nosotros vivimos sobre la placa de Norteamérica y enfrente de nuestras costas está la placa de Cocos y de San Diego hacia el norte está la placa de Rivera… estas placas cuando se meten por debajo de la placa de Norteamérica son las que generan los sismos de gran magnitud».

Arámbula recuerda eventos históricos y cómo la sismología ha evolucionado para entenderlos: desde el sismo de San Francisco (1908) que impulsó el desarrollo científico en Estados Unidos, hasta estudios de paleosismología que buscan huellas de terremotos y tsunamis antiguos mediante análisis de sedimentos en trincheras costeras.

Enjambres vs. réplicas: no todo lo que tiembla es igual

Una distinción esencial que explicó el entrevistado es la diferencia entre réplicas y enjambres:

• Réplicas: ocurren después de un sismo principal; tienden a ser de menor magnitud y decrecen en frecuencia y magnitud con el tiempo.

• Enjambres: son series de sismos de magnitudes similares que pueden persistir durante meses y a menudo se asocian a fallas muy activas o a actividad volcánica (movimiento de magma a decenas de kilómetros de profundidad).

«En el caso de los enjambres empiezan pocos eventos de más o menos la misma magnitud y se pueden conservar durante mucho tiempo —dos, tres, cuatro meses— en ciertas regiones».

Arámbula puso ejemplos recientes en México, como enjambres en Chichonal (Chiapas) o en Michoacán, donde se han asociado con movimiento de magma a profundidades de 15–25 kilómetros.

Detectabilidad: más estaciones = más sismos detectados

Un punto que suele confundir a la población es la estadística anual de sismos: cada año se reportan más eventos, pero esto no necesariamente indica que la Tierra esté temblando más. La explicación técnica es simple:

«No es que esté temblando más, simplemente significa que hay más estaciones sísmicas y entonces podemos detectar sismos de menor magnitud que antes no los detectábamos».

La consecuencia práctica es doble: por un lado mejora la ciencia y la prevención; por otro, exige mayor claridad en la comunicación pública para evitar alarmismos por variaciones en las cifras.

Ciencia joven, retos antiguos

Arámbula describe la sismología como una ciencia relativamente joven —alrededor de 100–120 años de sistematización— y comenta que en México aún hay pocos especialistas en ramas como la paleosismología. Sin embargo, los avances han sido significativos: más estaciones, mejores instrumentos y colaboración entre instituciones.

Un desafío recurrente es traducir esa capacidad técnica en políticas de prevención: desde códigos de construcción hasta planes de evacuación y cultura de la prevención.

La fecha que duele: 19 de septiembre y la percepción pública

En la conversación surgió la conocida asociación entre fechas (19 de septiembre) y grandes sismos. Arámbula fue tajante al explicar que se trata de una coincidencia estadística.

«La probabilidad de que caiga un sismo el 19 de septiembre, pues es uno entre 365… ha caído dos sismos de gran intensidad en ese día, pero todo el tiempo está temblando».

La lección es didáctica: evitar interpretaciones místicas y enfocarse en la preparación técnica y ciudadana.

Por qué importa: uso de datos para códigos y prevención

Los acelerómetros y las series de GNSS alimentan las normas de construcción. Arámbula enfatiza que los datos de aceleración del terreno son valiosos para ajustar los códigos y asegurar que las estructuras resistan las cargas reales observadas durante sismos.

«Ayudan esos datos en la elaboración de los códigos de construcción para que desde las estructuras que se construyen en nuestro estado resistan esas aceleraciones».

Recomendaciones prácticas

1.-Informarse en fuentes oficiales: SSN, Unidad Estatal de Protección Civil y centros académicos locales como el CUEV. Evitar difundir localizaciones sin verificar.

2.-Preparación domiciliaria: simulacros, tener un plan familiar y kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicinas y copias de documentos.

3.-Adecuación de inmuebles: que los constructores y autoridades revisen los códigos de diseño sísmico y utilicen datos actualizados de aceleraciones locales.

4.-Cultura de prevención: entender que la sismicidad es permanente; la mejor respuesta es la prevención continua, no la reacción basada en coincidencias de fechas.

La sismología combina técnica, historia y comunicación. En esta primera entrega, Raúl Arámbula Mendoza nos ofreció una mirada desde la sala de monitoreo: la ciencia detrás de las pantallas, las limitaciones y la importancia de generar información confiable que llegue a la ciudadanía y a las autoridades.

Esta nota es la primera de varias entregas en las que iremos ampliando cada uno de los temas mencionados.

Derechos Reservados AF